Diagnostic prénatal et échographies (CPDN)

Informations Pratiques

CHU BREST

Plan & accès

Se rendre à l'hôpital

Comment venir

Contacts

Horaires

-

Lundi 9h-17h

-

Mardi 9h-17h

-

Mercredi 9h-17h

-

Jeudi 9h-17h

-

Vendredi 9h-17h

-

Samedi Fermé

-

Dimanche Fermé

Le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal

Les Missions du CPDPN

Les CPDPN participent au dispositif d’encadrement des activités de Diagnostic Pré Natal et de Diagnostic Pré Implatoire.

Ils aident, les équipes médicales, la femme et les couples dans l’analyse, la prise de décision et le suivi de la grossesse lorsqu’une malformation ou une anomalie fœtale est détectée ou suspectée et lorsque le risque de transmission d’une maladie génétique amène à envisager un DPN ou DPI.

Saisine

Saisine par les professionnels de santé

La saisine peut être effectuée par le praticien en charge du suivi de grossesse.

Le contact peut se réaliser via la plateforme OMNIDOC pour une saisine du CPDPN.

Les éléments à réunir pour l’avis du CPDPN en partie renseignée sur la « fiche de présentation au staff » et les demandes d’interruption médicales le cas échéant (INF-04077, ENR-01838, ENR-01839) sont :

- Identité de la patiente : nom, prénoms, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques

- Médecins référents

- Motif de la demande

- Consentement écrit de la patiente attestant qu’elle est informée de la demande d’avis auprès du CPDPN de Brest

- Les éléments du suivi de grossesse suivants :

Antécédents familiaux notables

Antécédents personnels médicaux et chirurgicaux notables

Antécédents obstétricaux

Date du début de grossesse pour la grossesse en cours

Les comptes-rendus des différentes échographies réalisées au cours du suivi, et les clichés échographiques correspondants.

Les résultats d’examens biologiques et d’imagerie intéressants pour l’examen de la demande : groupe sanguin facteur Rhésus, sérologies, marqueurs sériques de la trisomie 21, autres résultats selon le cas.

Saisine par la femme enceinte ou le couple

Le CPDPN du CHRU de Brest peut être saisi directement par la patiente ou le couple qui prend rendez-vous directement auprès du secrétariat du CPDPN ou l’un des membres de l’équipe. Lors du rendez-vous médical, la patiente ou le couple doit apporter les éléments principaux du dossier médical, le résultat des échographies et des examens biologiques et faire part de leur analyse de la situation. La patiente ou le couple peut demander à être reçu par l’ensemble du CPDPN.

Demande de SAISINE en urgence

Pour des cas particuliers urgents, une sous-commission peut se réunir en urgence, lorsque la demande le justifie. Le dossier de saisine doit être complet. Le coordonnateur se charge de réunir en urgence une sous-commission pour une demande d’interruption médicale de grossesse pour motif fœtal. La sous-commission comprend au moins un gynécologue obstétricien, un spécialiste de l’affection dont le fœtus est atteint et un membre du CPDPN appartenant au 1° de l’article R.2131-12. La demande d’interruption médicale signée en sous- commission doit faire l’objet d’une présentation en séance plénière lors de la réunion pluridisciplinaire suivante.

Les échographies

Échographie pendant la grossesse

Au cours de la grossesse, 3 échographies de dépistage anténatal vous seront proposées en cas d’évolution normale : au premier, au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse (11-13, 22- 24, 32-34 semaines d’aménorrhée). L'échographie permet d'obtenir certaines informations qu 'aucun autre examen ne peut fournir : par exemple l'âge exact de la grossesse, le nombre de fœtus, la mesure de la clarté nucale (impérativement entre 11 et 13 semaines d’absence de règles pour être interprétable ; participant au dépistage de la trisomie 21), la morphologie de l'enfant, sa croissance, la localisation du placenta. Ces examens sont recommandés mais ne sont pas obligatoires et il vous est possible de signaler au médecin que vous ne souhaitez pas que soit effectuée une recherche de malformation fœtale.

Qu'est-ce qu'une échographie ?

L'échographie permet d'obtenir des images grâce à des ultrasons émis par une sonde et renvoyés par le fœtus. Ces signaux sont transformés par la machine en images visualisées pendant l'examen sur un écran. Des photos peuvent être prises au cours de l'examen mais la meilleure analyse des images se fait “en temps réel” au cours même de l'échographie et non après.

Le Doppler permet de mesurer la vitesse du flux sanguin dans certains vaisseaux du fœtus ou du placenta. Cet examen ne sera réalisé que dans certaines situations à risque ou pathologiques.

L'échographie permet de mettre en évidence certaines malformations éventuelles du fœtus. L’échographie 3D n’est pas une nécessité pour le diagnostic des anomalies. Malgré les améliorations techniques, l'échographie n'est pas parfaite et il peut se produire qu ' une anomalie pourtant bien présente ne soit pas détectée par l'examen.

À l'inverse, certains aspects observés à l'échographie peuvent faire évoquer à tort une malformation du fœtus. Si un doute survenait au cours de l'examen, d'autres examens complémentaires (comme une amniocentèse ou des prélèvements de sang par exemple) et des examens de contrôle vous seraient proposés selon la situation. Dans ce cas, l'échographie peut être une source d'anxiété pour les futurs parents.

En pratique

En pratique, l'examen est réalisé par un médecin ou par une sage-femme. Il est totalement indolore et ne présente pas de risque connu pour la mère ou pour l'enfant. Une sonde est posée sur l'abdomen après application d' un gel pour faciliter l'émission et la réception des ultrasons. (La qualité des images est variable d’ une patiente à l’autre. Compte tenu des propriétés des ondes ultrasonores, l’épaisseur de la paroi abdominale peut constituer une gêne en raison du tissu adipeux sous-cutané).

L' utilisation d' une sonde introduite dans le vagin peut s’avérer nécessaire et apporter des renseignements complémentaires très utiles.

Il n'est pas nécessaire de venir à jeun. Lors de l’échographie du 1er trimestre et dans certains cas pour les suivantes, il peut être demandé d’avoir la vessie pleine au moment de l’examen. Evitez d’appliquer une crème anti-vergetures dans les jours qui précédent l’examen.

Dépistage de la trisomie 21

A l’issue de l’échographie du premier trimestre, le médecin ou la sage-femme vous expliquera les modalités du dépistage de la trisomie 21. Ce dépistage non obligatoire a pour objectif de calculer le risque pour le fœtus d’être porteur d’une trisomie 21. Il associe les données d’une prise de sang, de l’échographie du premier trimestre, ainsi que des éléments de vos antécédents. La prise de sang sera réalisée dans votre laboratoire habituel. C’est le professionnel de santé qui suit votre grossesse qui vous informera du résultat.

Indépendamment du risque de trisomie 21, un dosage hormonal est réalisé lors de la prise de sang, en fonction des résultats, une échographie morphologique précoce réalisée vers 18SA peut-être recommandée.

Si le risque de trisomie 21 est augmenté, une deuxième prise de sang vous sera proposée afin de réaliser une analyse de l’ADN fœtal libre circulant dans le sang de la mère. Ce résultat fiable à 99.9% vous sera transmis également par le médecin ou la sage-femme qui suit votre grossesse.

Lorsque le risque est ≥1/50, un geste invasif (biopsie de trophoblaste ou amniocentèse en fonction du terme de la grossesse) vous est directement proposé afin d’obtenir un résultat fiable à 100%.

Pour plus d’information sur les modalités du dépistage de la trisomie 21, veuillez cliquer sur le lien ci- dessous.

L’amniocentèse ou biopsie de trophoblaste

Amniocenthèse

Votre médecin vous a proposé la réalisation d'une amniocentèse. Le présent document a pour objectif de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de cet acte.

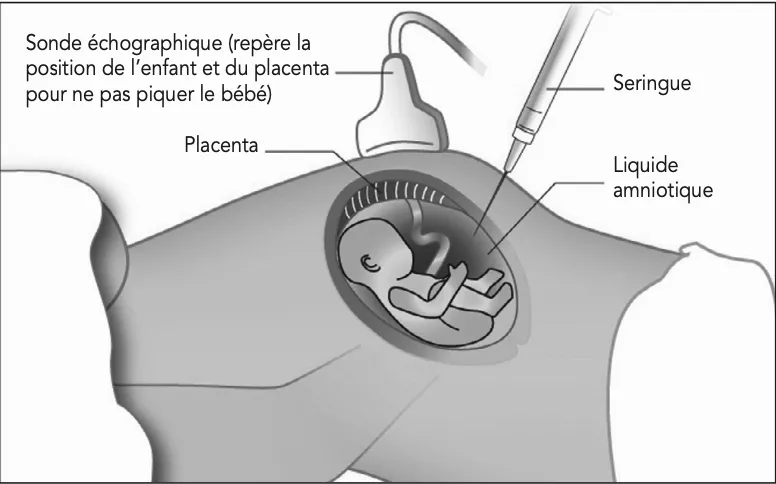

Qu'est-ce qu'une amniocentèse ?

Il s'agit d'un prélèvement d’une petite quantité du liquide qui entoure le fœtus dans l'utérus (le liquide amniotique) par ponction à l'aide d'une aiguille à travers le ventre de la mère. Cet examen est réalisé le plus souvent pour étudier les chromosomes du fœtus (par exemple pour la recherche de trisomie), ainsi que pour la recherche d’autres pathologies fœtales d’origine génétique, infectieuses (virales ou parasitaires : par exemple la toxoplasmose), etc. L'examen est habituellement effectué à partir de 15-16 semaines d'aménorrhée (début du 4e mois de grossesse) et reste possible jusqu’à la fin de la grossesse. Le but de l’amniocentèse est de répondre à des questions précises grâce aux examens faits sur le liquide amniotique. Cet examen ne peut cependant pas dépister toutes les anomalies ou malformations. Cet examen vous a été proposé pour un motif précis qui vous a été exposé par votre médecin. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser ce prélèvement.

Dispositions réglementaires

La réalisation de cet examen est régie par des dispositions légales (décret n° 95-559 du 6 mai 1995) qui préconisent qu'une information vous soit apportée permettant :

- D’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité, compte tenu des anté- cédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse.

- De vous informer sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse.

- De vous informer sur les risques inhérents au prélèvement, sur ses contraintes et ses éventuelles conséquences.

Après avoir posé toutes les questions que vous souhaitez, il vous sera demandé de signer une fiche de consentement (imposée par la loi) qui sera indispensable pour l’analyse des prélèvements au laboratoire

Comment se passe le prélèvement ?

Le prélèvement est réalisé stérilement sous échographie après désinfection du ventre. Une aspiration de liquide amniotique est réalisée avec une seringue à l'aide d'une aiguille très fine, à travers le ventre de la mère. La ponction elle-même n'est pas plus douloureuse qu'une prise de sang. Dans certains cas, les conditions techniques ne sont pas favorables à la réalisation de l’examen, et il peut être nécessaire de surseoir à sa réalisation et de le reporter. Très rarement, le prélèvement ou les cultures cellulaires nécessaires à l’examen peuvent échouer et nécessiter alors une nouvelle ponction.

Que se passe-t-il après une amniocentèse ?

Vous pourrez rentrer chez vous rapidement après l'amniocentèse. Il est souhaitable de rester au repos le jour même de l'examen, mais il n'est pas nécessaire de rester alitée. Nous ne recom- mandons pas d’arrêt de travail.

Y a-t-il des risques ou inconvénients ?

La réalisation de l'amniocentèse, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de perte fœtale inférieur à 0,5 % et de complications telles que perte de liquide et accouchement prématuré.

Ce risque de complication est maximum dans les 8 à 10 jours suivant l'amniocentèse.

Exceptionnellement, des infections graves pour la mère et/ou le fœtus ont été rapportées.

Certains risques (en particulier hémorragiques ou infectieux) peuvent être favorisés par votre état, vos antécédents ou par un traitement pris avant l’intervention. Il est impératif d'informer le médecin de vos antécédents (personnels et familiaux) et de l'ensemble des traitements et médicaments que vous prenez ainsi que de vos allergies éventuelles.

En pratique

- Le jour de l'amniocentèse :

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour le prélèvement. Il est important que vous apportiez votre carte de groupe sanguin. Si vous êtes de rhésus D (RH1) négatif, nous vous demanderons la carte de groupe sanguin du père du fœtus ou le résultat du rhésus D du fœtus (génotypage RH D fœtal : analyse faite à partir d’une prise de sang maternel). Il pourra être nécessaire de faire une prévention par une injection intraveineuse d’immuno- globulines anti D si votre fœtus est de rhésus D positif ou si son rhésus n’est pas connu le jour de l’amniocentèse.

- Après l'amniocentèse :

Dans les heures ou jours qui suivent le prélèvement, il est nécessaire de consulter en urgence en cas de pertes de sang ou de liquide.

Les résultats de l’amniocentèse seront envoyés par le laboratoire à votre médecin qui vous les communiquera. Le délai de rendu des résultats dépend du type d’examen demandé.

Biopsie de trophoblaste

Votre médecin vous a proposé la réalisation d'une biopsie de trophoblaste. Ce document a pour but de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels dans votre cas.

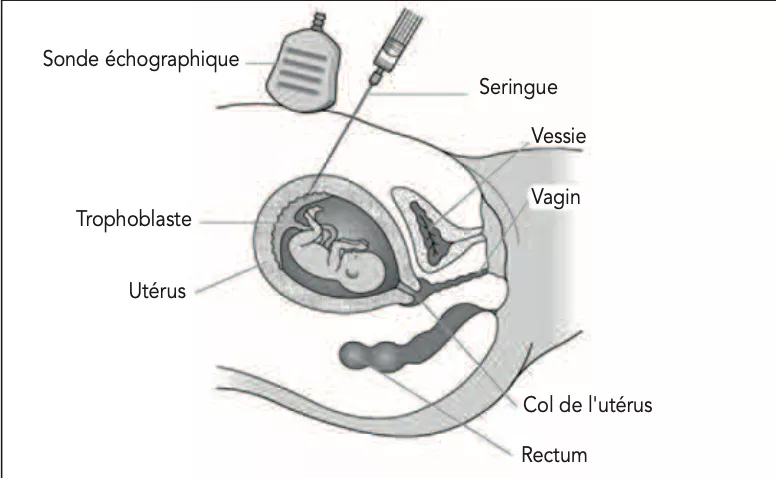

Qu'est-ce qu'une biopsie de trophoblaste ?

Il s'agit du prélèvement d'un très petit fragment du tissu qui deviendra le placenta à la fin du premier trimestre de la grossesse (trophoblaste ; voir schéma).

L'examen est habituellement effectué entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée (environ 2 mois et demi de grossesse). Dans certains cas particuliers, il peut être effectué à d'autres âges gestationnels.

Cet examen peut être réalisé pour l'étude des chromosomes du fœtus (caryotype ou analyse chromosomique par puce à ADN (ACPA) ou pour la recherche de certaines anomalies génétiques. Cet examen vous a été proposé pour un motif qui vous a été exposé par votre médecin. Vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser.

Dispositions réglementaires

La réalisation de cet examen est régie par des dispositions légales (décret n° 95-559 du 6 mai 1995) qui préconisent qu'une information vous soit apportée permettant :

- d’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;

- d’informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse ;

- d’informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences. Après avoir posé toutes les questions que vous souhaitez, il vous sera demandé de signer une fiche de consentement (imposée par la loi) indispensable pour l’analyse des prélèvements au laboratoire.

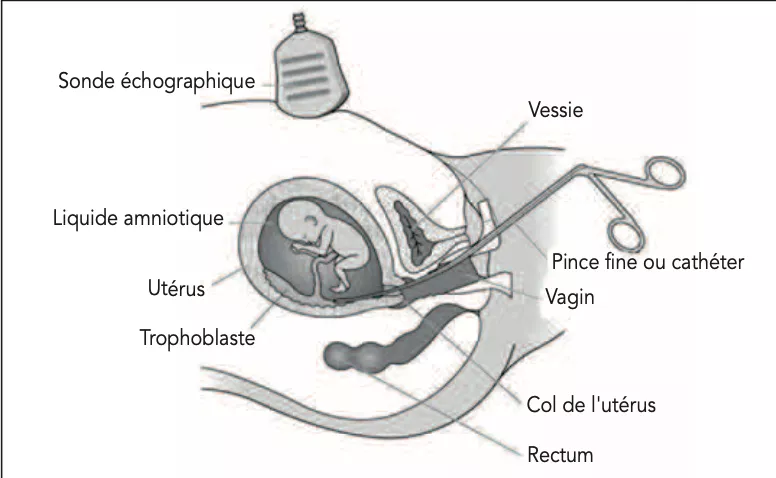

Comment se déroule le prélèvement ?

Une échographie réalisée avant le prélèvement permet de vérifier si les conditions de réalisation de l’examen sont réunies et de déterminer la technique la mieux adaptée à votre cas. Le prélèvement peut être réalisé :

- soit par une ponction à l’aide d’une aiguille fine à travers le ventre de la mère (schéma ci-dessous). Une anesthésie locale peut être proposée. Le prélèvement est réalisé stérilement sous contrôle de l’échographie ;

- soit parfois à travers le col de l’utérus comme lors d’un examen gynécologique (schéma ci-dessous).

La ponction elle-même n'est généralement pas plus douloureuse qu'une prise de sang.

Que se passe-t-il après une biopsie de trophoblaste ?

Vous pourrez rentrer chez vous rapidement après la biopsie de trophoblaste. Il est souhaitable de rester au repos le jour même de l'examen mais il n'est pas nécessaire de rester alitée. Un arrêt de travail n’est pas nécessaire.

Y a-t-il des risques ou inconvénients ?

La réalisation d'une biopsie de trophoblaste, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de fausse couche inférieur à 0,5 %. Ce risque de fausse couche est maximum dans les 8 à 10 jours suivant la biopsie. Elle peut se manifester par des douleurs, des saignements ou un écoulement de liquide. La survenue de l'un de ces signes doit vous faire consulter rapidement votre médecin. Parfois, cette complication ne s’accompagne d’aucune manifestation particulière.

Dans certains cas, les conditions techniques ou la localisation du trophoblaste ne sont pas favorables à la réalisation d'une biopsie de trophoblaste, et il peut être nécessaire de surseoir à la réalisation de la biopsie et de reporter l'examen de 8 à 10 jours, ou encore de programmer une amniocentèse quelques semaines plus tard pour ne pas augmenter le risque de complications. Très rarement, le prélèvement peut échouer ou poser des problèmes d’interprétation et nécessiter alors une nouvelle ponction ou une amniocentèse.

Exceptionnellement, des infections graves chez la mère ont été rapportées.

Certains risques (en particulier hémorragiques ou infectieux) peuvent être favorisés par votre état, vos antécédents ou par un traitement pris avant l’intervention. Il est impératif d'informer le médecin de vos antécédents (personnels et familiaux) et de l'ensemble des traitements et médicaments que vous prenez ainsi que de vos allergies éventuelles.

En pratique

- Le jour de la biopsie de trophoblaste :

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour le prélèvement. Il est important que vous apportiez votre carte de groupe sanguin. En cas de rhésus D (RH1) négatif, nous vous demanderons la carte de groupe sanguin du père du fœtus ou le résultat du rhésus D du fœtus (génotypage RH D fœtal sur sang maternel). Il pourra être nécessaire de faire une prévention par une injection intraveineuse d’immunoglobulines anti D si le fœtus est de rhésus D positif ou si son rhésus n’est pas connu.

- Après la biopsie de trophoblaste :

Dans les heures ou jours qui suivent le prélèvement, il est nécessaire de consulter d'urgence en cas de pertes de sang ou de liquide. Les résultats des examens seront envoyés par le laboratoire à votre médecin qui vous contactera. Le délai de rendu des résultats dépend du type d’examen demandé.

L’interruption médicale de grossesse

L’interruption médicalisée de grossesse (IMG) est une interruption de grossesse pratiquée pour des raisons médicales concernant le fœtus ou la mère, sans restriction de délai. Décidée par les parents ou par la femme enceinte seule, sa réalisation nécessite une attestation médicale.

Qu'est-ce que l'interruption médicalisée de grossesse ?

L’Interruption Médicalisée de Grossesse ou Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est l’interruption d’une grossesse pratiquée lorsque la santé de la mère ou de l'enfant à naître est en danger.

Elle peut être réalisée, quelle que soit la date d’accouchement prévue :

- Si la grossesse met gravement en danger la santé de la femme enceinte ;

- S’il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Interruption médicalisée de grossesse : la prise de décision des parents

Les parents amenés à formuler une demande d’IMG le font, le plus souvent, dans le cadre d’une anomalie grave détectée sur le fœtus. Le diagnostic prénatal permet de détecter chez l'embryon ou le fœtus des maladies particulièrement graves génétiques, infectieuses ou malformatives.

Il repose sur :

- l'imagerie par échographie,

- les analyses biologiques sur divers prélèvements : liquide amniotique, villosités choriales, sang fœtal, sang de la mère.

Toutefois, dans 10 à 20 % des cas, la demande est motivée par un risque de santé grave pour la mère.

Le couple (ou la femme enceinte) peut avoir plusieurs avis médicaux pour l’aider dans sa prise de décision.

Il est très important que des informations complètes sur les problèmes de santé du fœtus ou de la mère, sur leurs conséquences et sur l’IMG soient clairement expliquées. Ces explications doivent être bien comprises.

La procédure d’autorisation légale pour une IMG

IMG et santé de la femme enceinte

Lorsque l'IMG est demandée pour la sécurité de la femme enceinte, la demande est examinée par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins quatre personnes :

- Un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

- Un médecin choisi par la femme enceinte ;

- Un psychologue ou un assistant social tenu au secret professionnel ;

- Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.

IMG et santé de l'enfant à naître

Si l’enfant à naître souffre d'une affection grave, la patiente est adressée à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Elle est prise en charge par une équipe médicale composée d'au moins :

- Un médecin gynécologue obstétricien devant exercer son activité dans un établissement de santé ;

- Un médecin spécialiste en pédiatrie néonatale ;

- Un médecin spécialiste en échographie fœtale ;

- Un spécialiste en génétique médicale.

Des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Par exemple, une deuxième échographie ou une IRM peuvent être réalisés pour confirmer le diagnostic de malformation fœtale.

Avant que les différents membres de l'équipe ne formulent leur avis, la femme enceinte (seule ou avec le père) peut demander à être entendue par certains d’entre eux ou par toute l’équipe. Les membres de l’équipe du CPDPN se concertent et rendent leur avis sur la malformation ou la pathologie fœtale qui motive la demande d'IMG. Au terme de la concertation, s'il apparaît que le risque de malformation est fondé, il est produit l'attestation médicale permettant l'IMG.

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)

Il existe en France près d’une cinquantaine de CPDPN. Les équipes regroupent des gynécologue-obstétriciens, échographistes, pédiatres, généticiens, psychiatres ou psychologues, foetopathologistes et conseillers en génétique.

Ces équipes pluridisciplinaires travaillent au sein d'établissements de santé disposant d'une unité d'obstétrique et ont pour mission de délivrer des avis et conseils en cas de suspicion d’affection d’un embryon ou d’un fœtus.

Lorsque l'affection est grave, voire incurable, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer aux parents l’interruption de grossesse pour motif médical. Le couple prend ensuite la décision de poursuivre ou non la grossesse.

Lorsque la grossesse continue, les CPDPN ont la charge de participer à son suivi, à l'accouchement et à la prise en charge du nouveau-né dans les meilleures conditions de soins possibles.

Déroulement d’une interruption médicalisée de grossesse (IMG)

La femme enceinte (seule ou en couple) a une consultation préalable à l’Interruption Médicalisée de Grossesse pendant laquelle toutes les informations sur celle-ci et le devenir du fœtus lui sont fournies. Selon le terme de la grossesse, l’IMG est réalisée par méthode médicamenteuse ou par technique chirurgicale.

La consultation préalable à l'IMG

Lorsque la décision de pratiquer une IMG a été prise et que les attestations légales ont été délivrées, la femme enceinte (seule ou en couple) est revue en entretien préalable par un médecin. Cette consultation permet d’aborder les modalités et les conséquences de l’Interruption Médicale de Grossesse.

Informations sur le déroulement de l'interruption médicalisée de grossesse (IMG)

Le médecin informe la patiente sur :

- Les différentes méthodes d'IMG et plus particulièrement sur la méthode choisie ;

- Les produits utilisés et leurs effets ;

- La durée de l’intervention ;

La durée de l'hospitalisation :

IMG jusqu’à 14 SA : méthode chirurgicale réalisée en ambulatoire généralement

IMG entre14 et 16 SA : méthode chirurgicale réalisée en ambulatoire ou médicamenteuse avec un séjour hospitalier, au choix de la patiente.

IMG au-delà de 16 SA : méthode médicamenteuse avec un séjour hospitalier de 2 jours en moyenne

- Les risques et rares complications possibles (rupture utérine, hémorragie, infection).

Il informe aussi le couple (ou la mère) sur la prise en charge psychologique dont il peut bénéficier. Cet accompagnement est important :

- Pour répondre au questionnement du couple (ou de la mère) avant sa prise de décision, et lors du déroulement de l’IMG ;

- Pour l’aider à expliquer la situation à ses autres enfants ;

- Pour faciliter le travail de deuil dans les suites de l’intervention ;

- Pour l’aider lors d’une grossesse ultérieure souvent débutée avec appréhension.

Les parents peuvent également faire appel à des associations de patients qui proposent leur soutien.

Interruption médicalisée de grossesse : se faire aider par une association

Certaines associations de patients peuvent aider les personnes confrontées à l’IMG (renseignements pratiques, partages d’expériences, etc.). Pour plus d’informations, consulter les sites suivants :

- site de l’association Petite Émilie : https://www.petiteemilie.org/

- site de l’association l’Enfant sans nom – Parents endeuillés : https://lenfantsansnom.fr/

- site de l’association Agapa : http://association-agapa.fr/

Comment se déroule une interruption médicalisée de grossesse (IMG) ?

L’interruption médicalisée de grossesse se déroule dans le cadre d’une hospitalisation.

Différentes méthodes d'IMG sont utilisées afin d'obtenir l'expulsion du fœtus le plus rapidement possible et avec le minimum de souffrance et de risques tant physiques que psychologiques pour la mère.

L’IMG par méthode médicamenteuse

Au-delà de 14SA, l’interruption médicalisée de grossesse est réalisée en déclenchant médicalement l’accouchement par les voies naturelles. Cela évite de fragiliser l’utérus par un geste chirurgical.

Pour cela, on associe plusieurs médicaments selon des modalités variables, en fonction :

- Du terme de la grossesse ;

- De l’état de santé de la femme ;

- De ses antécédents gynécologiques et obstétricaux ;

- Des contre-indications éventuelles.

Les médicaments utilisés déclenchent des contractions et la procédure peut être assez douloureuse. Selon l’âge de la grossesse, une anesthésie, le plus souvent péridurale, peut donc être programmée. Elle est précédée d’une consultation pré-anesthésique.

Lorsque la grossesse a plus de 22 SA, un geste d’arrêt de vie du foetus est recommandée avant le déclenchement de l'accouchement, au vu des connaissances sur la douleur chez le fœtus. Le plus souvent, il consiste à injecter dans le cordon ombilical une drogue anesthésiante ou analgésiante puis une drogue fœticide (entraînant la mort du fœtus).

L’IMG par méthode chirurgicale

Jusqu’à 16SA, la technique chirurgicale d'IMG est proposée sous anesthésie générale : curetage par aspiration, évacuation du contenu utérin après dilatation du col de l'utérus. Cette intervention est rapide (environ 15 minutes).

Après l'IMG

- Une injection de sérum anti-rhésus est pratiquée pour toutes les femmes dont le groupe sanguin est rhésus négatif et qui portaient un fœtus de groupe sanguin rhésus positif.

- Pour les grossesses de plus de 17 semaines d’aménorrhée, un traitement peut être prescrit pour faciliter les suites de couches et éviter la montée de lait.

- Une contraception doit être envisagée si une autre grossesse n’est pas souhaitée dans l’immédiat.

- Un suivi psychologique est proposé afin d’aider la patiente ou le couple dans le processus de deuil périnatal.

La consultation post Interruption Médicalisée de Grossesse

Une consultation post-IMG est effectuée une fois connus les résultats des examens pratiqués sur le fœtus. Elle a lieu préférentiellement avec le médecin ayant réalisé l’intervention. Elle permet notamment de faire le point sur l’état de santé physique et psychologique de la femme et sur les éventuels risques pour une grossesse.

Le Registre des anomalies congénitales de Bretagne et vous

Une anomalie a peut-être été diagnostiquée chez votre enfant, lors de la grossesse ou après la naissance. Les professionnels de santé qui vous accompagnent travaillent en collaboration avec l e ReMaBreizh - Registre des anomalies congénitales de Bretagne. Sauf avis contraire de votre part, des informations pourront être transmises par votre médecin au ReMaBreizh, selon une procédure standardisée et sécurisée.

A quoi sert un registre d’anomalies congénitales ?

- Les informations recueillies A recenser, de façon exhaustive et continue, les anomalies congénitales - y compris bénignes. Ces anomalies peuvent être diagnostiquées pendant la grossesse ou chez l’enfant jusqu’à l’âge d’un an,

- A contribuer à la surveillance des anomalies,

- A contribuer à l’avancée de la recherche.

Les informations recueillies

Il s’agit de données relatives au patient et à ses parents :

- Identification,

- Données de santé pertinentes au regard de l’anomalie : description des anomalies, antécédents, résultats des examens...

Le traitement de vos données personnelles

Les données à caractère personnel collectées par les ReMaBreizh font l’objet d’un traitement informatique sécurisé, réalisé sous la responsabilité de la direction du CHU de Rennes. Dans le cadre de projets spécifiques, cela peut impliquer un croisement de bases de données d’intérêt, notamment avec le Système National des Données de Santé (SNDS).

Cadre juridique :

- Autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),

- Qualification par le Comité d’Evaluation des Registres.

Les destinataires de vos données

- Le personnel du ReMaBreizh, habilité à l’accès en routine aux données du registre.

Dans le respect de la loi informatique et libertés, les données pseudonymisées peuvent également être mises à disposition :

- de chercheurs partenaires,

- d’institutions françaises partenaires,

- de partenaires européens et internationaux.

La protection et la conservation de vos données

Les données recueillies sont couvertes par le secret médical et sont strictement confidentielles. Seuls des résultats totalement anonymes peuvent faire l’objet d’une publication scientifique. Les données présentant un intérêt historique, scientifique et statistique sont conservées tant que le registre exerce ses missions.

Vos droits

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez de différents droits sur les informations vous concernant et concernant votre enfant : droit d’accès, de rectification, d’opposition, et de suppression ou de limitation du traitement de vos données. Votre enfant pourra exercer seul ces droits à sa majorité.

Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, sans que cela ne modifie votre prise en charge médicale, auprès de la Déléguée à la Protection des Données du CHU de Brest, directement ou par l’intermédiaire du médecin qui vous suit.